《英雄之歌》系列

背景介绍

如今,距离一江山岛战役已经过去了70年,曾经的战士们或黄土埋骨,或青丝成雪。为抢救性记录参战老兵影像,还原真实历史,自2019年起,解放一江山岛烈士陵园管理中心启动《英雄之歌》老兵口述史系列纪录片拍摄,已完成四部纪录片制作,共采访拍摄了94位参战老兵。

此次行程,是第五部《英雄之歌》的启动,我们远赴千里来到山东省滨州市惠民县,探寻为什么在这个如此遥远的北方城市,却集中涌现出如此多的英雄,他们远离故乡,义无反顾地投身到解放祖国沿海岛屿的伟大事业当中。首站,我们前往潘士义老兵家中,或许他的回答能为我们解开这个疑惑。

潘士义

1933年6月6日出生于山东惠民,1953年1月入伍,曾参加抗美援朝。参加一江山岛战役时,任20军60师180团3营炮连瞄准手,1970年转业。

志愿参军永记心

一说起1953年参军的事情,潘老就激动万分,食指比出一个“1”字,骄傲地说道:“当时来我们这里征兵,大家还在犹豫的时候,我是第一个站出来说要去的。”

“那个时候父母不让,怕牺牲了,家里就没有后代了。”顿了一会后,潘老继续说道,“那天晚饭父母一直哭,我也跟着哭,但哭完还是跑去参军了”。问为什么非得去,他回答:“我们愿意去当兵,愿意为国家去打仗,年轻人不去,谁去?”

潘士义翻越鸭绿江的具体情形,如今在他记忆中已变得模糊不清。然而,那些战场上惊心动魄的画面却始终历历在目:天上是成片飞机的狂轰滥炸,地上汽车排成长龙奔行,一到晚上,照明弹划破夜空,光亮甚至能照亮5公里范围……美国先进的武器装备,深深震撼着他。而我们的战士们,手中握着简陋的步枪,身上穿着满是补丁的单薄军装,渴了就捧起一把雪水解渴。敌我装备与条件的反差是那么强烈,可让战士们咬牙坚持的,不过是两个字——“拼了”!

分工协同炸敌阵

关于解放一江山岛战役的记忆,在潘老脑海中已逐渐变得朦胧模糊。然而,从他珍藏的零星记忆里,依然能清晰印证这场渡海登陆作战的核心主题——“协同”。战役打响后,空军、海军密切配合,严格按照作战计划,将陆军战士顺利运送至一江山岛,后续作战重任随即交到陆军手中。当突击连队成功登陆后,却遭遇国民党守军的疯狂顽抗,进攻推进异常艰难。此时,潘士义所在的炮连迅速行动,以精准而猛烈的炮火,为前线作战提供了强有力的支援 。

“协同”并不止军种与军种之间,更深深融入每一个班排。潘士义所在的班,7名战士围绕一门苏制41式82毫米迫击炮紧密协作:班长统筹指挥,潘士义瞄准校准,有人负责快速支起炮架,有人承担炮弹搬运与装填任务。七双手、七颗心凝成一股劲,凭借精准的分工与默契配合,让这门迫击炮在战场上迸发出强大威力。

潘士义所在的班在整个战斗过程中,表现出色,击中敌人两个阵地,荣立了三等功。然而,随着岁月流逝,那些激烈交火的具体细节,在潘士义的记忆中已模糊不清。或许,他并没有刻意地去记住自己的战斗事迹,并没有将这些功绩当作值得炫耀的资本,因为他说过:“我算不了什么,那些抗日战争、解放战争、抗美援朝一路打过来的,以及那些牺牲的战友们,才是真正的英雄。”

直至今日,他仍深深记得自己同连队的战友们,在抢滩的时候,登陆艇上的炮弹被击中,引发了大爆炸,整艘船都被炸沉,伤亡惨重。面对如此近距离的爆炸,其他登陆艇上战士的却没有一人退缩、没有一人害怕,毫不犹豫下船战斗。

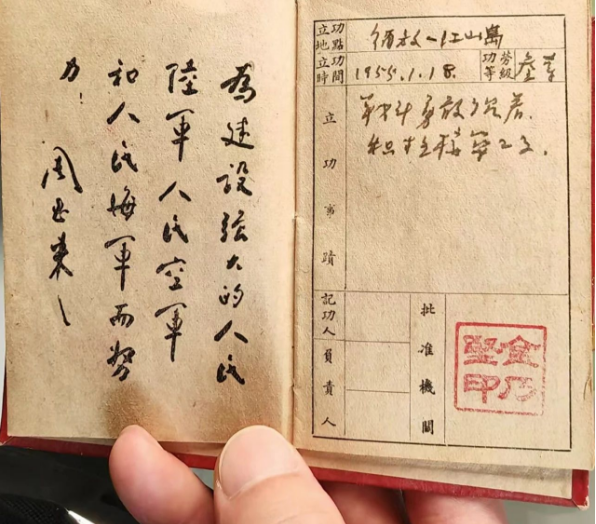

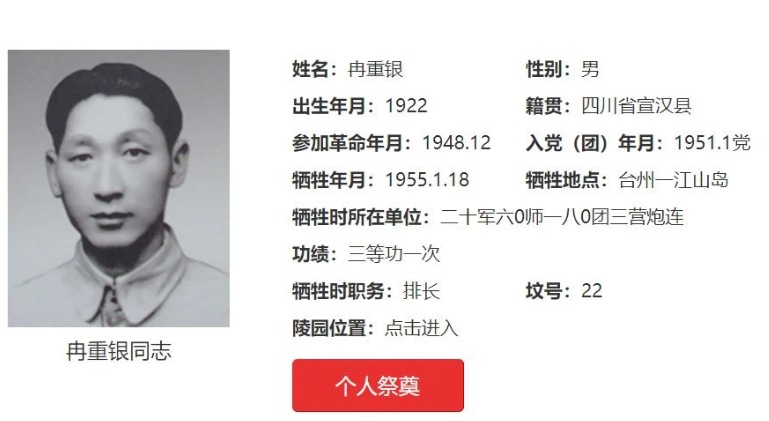

其中,排长冉重银的身影始终深深烙印在潘士义心中。岁月虽已模糊了他对排长面容的具体记忆,当被问及排长模样时,他一时难以详述。可当我们找出冉重银的遗照,潘士义一眼便认出了昔日的战友,他凝视着照片,说:“他是英雄,我不算。”

潘老这番自谦之辞,恰似如今一江山岛平静的海浪,隐去了70年前的惊涛骇浪。岁月抚平了硝烟的痕迹,却无法磨灭英雄们的赤胆忠心。回溯历史,正是无数如潘老这般平凡而伟大的战士,在祖国最需要的时刻,毅然告别亲人、远离故土,义无反顾地投身战场。他们在枪林弹雨中摸爬滚打,在烽火岁月里南征北战,用滚烫的青春和炽热的热血,铸成了支撑民族屹立不倒的钢铁脊梁,让和平的曙光穿透战争的阴霾,照亮华夏大地。